右:橋本 明大 氏 (ネットワークサービス事業本部 基盤エンジニアリング本部 データセンターサービス部 部長)

JANOG 企画編成委員の三谷です。JANOG56 Day0, Day1 に「松江データセンターパーク見学会」が、ホスト企画として開催されます。

インターネットイニシアティブ ネットワークサービス事業本部の川島さんと橋本さんに、さまざまな見どころや現場ならではの貴重なお話を伺うことができました。ぜひ最後までご覧ください。

松江データセンターパーク見学会

開催概要

2025年7月29日(火) 13:00-17:00 (定員:40名)

2025年7月30日(水) 8:30-12:30 (定員:30名)

参加登録締切:2025年7月6日(日) 23:59

なぜ松江にデータセンターを?

川島さん:検討を開始したのは、2009年ごろのことでした。

当時はクラウドサービスの黎明期にあたり、IIJでも「GIO」というクラウドサービスを立ち上げた時期です。 「クラウドサービスにふさわしいデータセンターを、自社で構築したい」という思いが、プロジェクトの原点となりました。

松江を選んだ理由としては、行政による企業誘致への積極的な取り組みや、IT産業に対する補助・支援の提示があったことが挙げられます。加えて、データセンターのTCO(Total Cost of Ownership)において大きな割合を占める電力コストに対し、補助が受けられる地域であった点も重要な要因でした。

意外とアクセスが良いため日帰り出張も可能で、その分、体力的に厳しかった思い出もあります。とはいえ、出雲大社や松江城、宍道湖・玉造温泉、さらには素晴らしい美術館もあり、仕事とは別に、家族と一緒にゆっくり訪れたくなる魅力的な場所でもあります。

最初にこの地を見たときは、どんな印象でしたか?

川島さん:県庁所在地ということもありアクセスが良く、2つの空港が利用でき、どちらからも1時間少々でデータセンター候補地に到着できるため、あまり遠方に来ているという感覚はありませんでした。

我々にとっては初めてのデータセンター建設プロジェクトで、分からないことも多くありましたが、県や市、土地開発会社、そして建設を請け負ってくださった企業の皆さまが親身に対応してくださったおかげで、何とかプロジェクトを進めることができました。「神の国」とも言われる島根の地で、良いご縁に恵まれたのだなと、あらためて感じています。

松江データセンターの最大の特長を、ひとことで言うと?

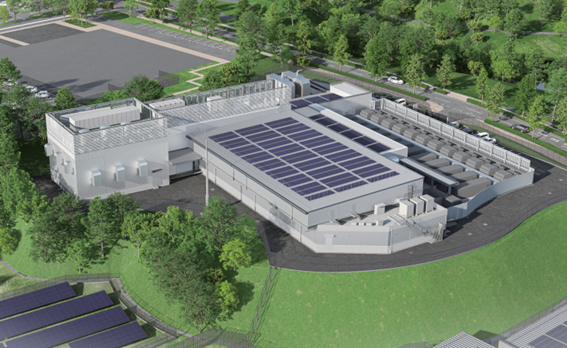

川島さん:当初は「クラウド特化型データセンター」として構想をスタートしました。せっかく自社でクラウド向けのデータセンターをつくるのであれば、とことん突き詰めたコンセプトにしようと考え、段階的な投資を可能とするコンテナモジュール構造や、極限までの低PUEを目指した外気冷却の採用など、2011年当時としては画期的かつ先進的な取り組みだったと振り返っています。

「コンテナ」は運べなくては意味がないので、非建築物として扱われる必要がありました。そのため、建築主事との協議を重ね、最終的に認めていただくことができました。この取り組みが、後に国土交通省による規制緩和につながっていくという流れは、大変感慨深いものがあります。

実際、サーバ工場からIT機器を搭載したままコンテナを輸送しましたが、特に1stコンテナのときは、輸送中に中のサーバが壊れたりしないかと、非常に心配だったことをよく覚えています。

このコンテナモジュールは、何度かバージョンアップを重ねてきましたが、いずれも「小さな空間にデータセンターの必要要素をすべて詰め込む」ことが基本方針でした。たとえば窒素ガスによる消火設備も備えており、そうなると当然、ガスボンベの設置場所や避圧口の確保が必要になります。こうした各要素をいかにコンパクトに収めるか、毎日図面とにらめっこしていました。

当時としてはチャレンジングだった外気冷却も、限られたコンテナ内でいかに安定した冷却を行うかが重要な課題でした。さらに2013年に増設したサイト2では、国内で初(おそらく)となる三相4線式UPSを導入。電源のロスを低減し、さらなる省エネを実現しました。また、幹線にはバスダクトを用い、「コンテナモジュールから大きなコンセントで電源をつなぐ」ような構成とすることで、モジュール構造の進化も図りました。

モジュール型DCを実際に導入・運用してわかったメリット・苦労はありますか?

川島さん:完成したコンテナ型データセンターの商用初号機「IZmo/S」は、大型トラックで輸送可能なサイズながら、必要な機能をすべて備えており、PUE(電力使用効率)も非常に優れた設計となっていました。しかし、現場での評価は必ずしも高くありませんでした。内部のラックを斜めに配置するレイアウトにしたことで、空間が狭くなり、作業性が著しく損なわれてしまったためです。その後、現場の意見を真摯に受け止め、以降のモデルでは斜め配置を採用しない構造に改めました。

こうしたフィードバックを踏まえ、運搬性と運用性のバランスを見直した改良機として「IZmo/W」を開発しました。IZmo/W はトラックではなくトレーラーでの輸送が必要となるため、輸送コストは上昇しましたが、その分、内部空間には一般的なデータセンターと同等の広さを確保し、作業性は大幅に改善されています。

さらに、主に外販向けに商品化した間接外気空調型の「co-IZmo/I」も、現在は松江DCPにて運用しています。コンテナ型データセンターを、自社の商用サービスとして実際に活用することで、技術や品質の向上が図れるだけでなく、運用目線での改善点を継続的に反映させながらアップデートできる点は、大きなメリットだと感じています。

外気冷房システムの効果や工夫された点はありますか?

橋本さん:外気空調には、直接外気空調と間接外気空調の2タイプがあります。

従来のパッケージ空調と比較すると、空調にかかる消費電力を約40%削減できるため、省エネ効果は非常に大きなものです。

ただし一方で、コンテナという限られた空間の中で温度や湿度を安定させる空調制御は非常に難しく、本社と松江のメンバーが何度も遅くまで議論を重ねながら、安定化に取り組んできました。

その過程は決して平坦ではありませんでしたが、その分、基礎技術の蓄積につながりました。また、課題に対してアイデアを出して形にしていく力を磨くという点でも、非常に貴重な経験となりました。

電源・冷却・セキュリティなど、特にこだわりを持って設計された部分を教えてください。

橋本さん:コンテナ自体の設計が初めてであったのはもちろんのこと、松江DCP内でのコンテナの移動や搬入・設置に関するデータセンター基礎の設計、トレーラーの動線、重機の配置場所など、レイアウト全体の設計においても、すべてが初めての挑戦でした。

トレーラーの動線を考慮して門扉も設計しましたが、いざ実際にトレーラーをデータセンター内に搬入する段階では予想以上に時間がかかり、現場ではかなりハラハラしたことを今でもよく覚えています。

その後のサイト2では、サイト1で明らかになった課題や問題点を踏まえ、それらを解決・改善する形で、レイアウトのアップデートを図りました。

見学会の見どころ

橋本さん:2011年3月の開設以来、この15年にわたり、松江から白井、そしてまた松江へと、さまざまなチャレンジを積み重ねてきました。

その歴史と技術を、ぜひ現地で体感していただければ幸いです。

ホスト企業としての想いとメッセージ

川島さん:IIJが運営する自社データセンターは、ここ松江と千葉県白井市の国内2か所に展開しています。規模としては白井の方が大きいのですが、松江ではこの15年にわたり、さまざまな試みに挑戦してきました。優秀な地元スタッフに支えられ、私たち自身もこの地で大きく成長してきたという実感があります。今回の新棟建設により、いわば「2周目」に入ったとも言えるでしょう。

近年、データセンターの地方分散が進むなかで、松江DCPはその先駆的な事例の一つと位置づけられるのではないかと考えています。

こうした数々のチャレンジを後押ししてくれた「神の国」のパワーを、ぜひ参加者の皆さまにも感じていただければ幸いです。

JANOG 56 ホスト の IIJ さんが、松江データセンターパークにかける情熱を伝えられたでしょうか。

松江データセンターパーク見学会 参加登録の締切は、2025年7月6日(日) 23:59 です。応募者多数の場合は、抽選となります。たくさんのご応募、お待ちしています!(三谷)