こんにちは、JANOG52のホスト配信チームより今回の配信についてのニュースレターを書かせていただきます。

はじめに

過去JANOG30くらいから現地での開催と並行してインターネットを通じてリモートでも視聴できる環境をJANOG実行委員がベストエフォートで提供を行っていました。

しかし、COVID-19が猛威を奮った際にリモート視聴及び、リモート登壇のプライオリティかかなり上がってきたことにより、要求レベルや運用負荷が上がってきています。

JANOG51以降のホスト募集からJanogComment 3の「ホスト依頼事項」の改訂がありました。

JC3記載のホスト依頼事項(配信について → JANOG Comment 3 - 1.7 - 4) インターネット配信費用の負担 → 上記に基づき以下5パターンのいずれかになると想定 ※配信はこれまで実行委員会(Org)で対応していましたが、昨今のハイブリット開催に伴い専用人員を必要とする対応となっている 実行委員会としても専門人員・機材が必要で負荷が高い作業、ホスト負担可能であれば対応をお願いしたい JC3にホスト負担と記載(2021年1月に追記された。J51から適用されているはず → ホスト自社内で対応 → ホストによる外注 ※J52ではホストで手配 → ホストの公募による有志での対応 ※ネットワーク構築と同じ形式 → 実行委員会(Org)内で対応 ※都度実行委員会に対応可能か相談 → 実施なし ※ホスト・実行委員会・配信スタッフの座組は都度相談・連絡フローは各回実行委員会Slackにて コロナ禍の JANOG配信概要 → JANOG会期は3日間。前日設営をを含めると4日間の拘束 → 現地会場投影 + 双方向Zoom議論、Streaming配信、2パラ+α 同時対応、即アーカイブ公開、CM対応 会場設備・音響 → 会場設備に依存はするが、現地複数マイクが必要となるため音響スタッフの手配が必要(基本的には事務局にて対応 ※ここを怠ると会場音・配信音がまともに集音されない

JANOG51は以前同様に

>実行委員会(Org)内で対応

で対応を行ったと聞いています。

今回JANOG52では

>ホスト自社内で対応

という形で配信をすることになりました。

ネットワーク構築もJANOG36以前までは実行委員の用意となっていましたが、ホスト準備になった経緯があります。

今回の変更により実行委員は会場運営により注力できます。

会場の下見

会場の規模感や会場のスタッフとの連携を目的として事前に下見を行いました。

今回の会場の出島メッセは新しい建物ということもあり、音響などについてはスムーズに構成を決めることができました。

一方、会場が普段のJANOGよりも広い会場ということもあり、映像の引き回しなどに頭を悩ませます。

現在使われる映像伝送はHDMIが一般的ですが、HDMIは10m程度までしか接続ができません。

それよりも長いケーブルを利用したい場合は

・光HDMIケーブルを用意する(最近の主流)

・間にHDMIの延長機器を挟む(ただ延長するだけではなく一旦終端するエクステンダーがあるもの)

・HD-SDIで接続をする(必要に応じてHD-SDIからHDMIに変換する)

・光ケーブルやLANからHDMIへのメディアコンバータを利用する

などを利用して長距離の映像伝送を実現します。

今回については光HDMIケーブルとHD-SDIによって接続をしています。

機材の調達

以前までは実行委員の持ち寄り機材などで配信構成をしておりましたが、ホストで準備できないものに関しては、機材レンタル会社などを利用して調達をすることにしました。

これにより、2部屋での配信をほぼ同じ構成で実現することができ、相性トラブルなどの確率も減らすことができます。

今までは極力在りものでやりくりしていたため、部屋ごとに機材や操作方法に差異がでることによる運用負荷が高くなったものが、非常に安定した運用ができるようになりました。

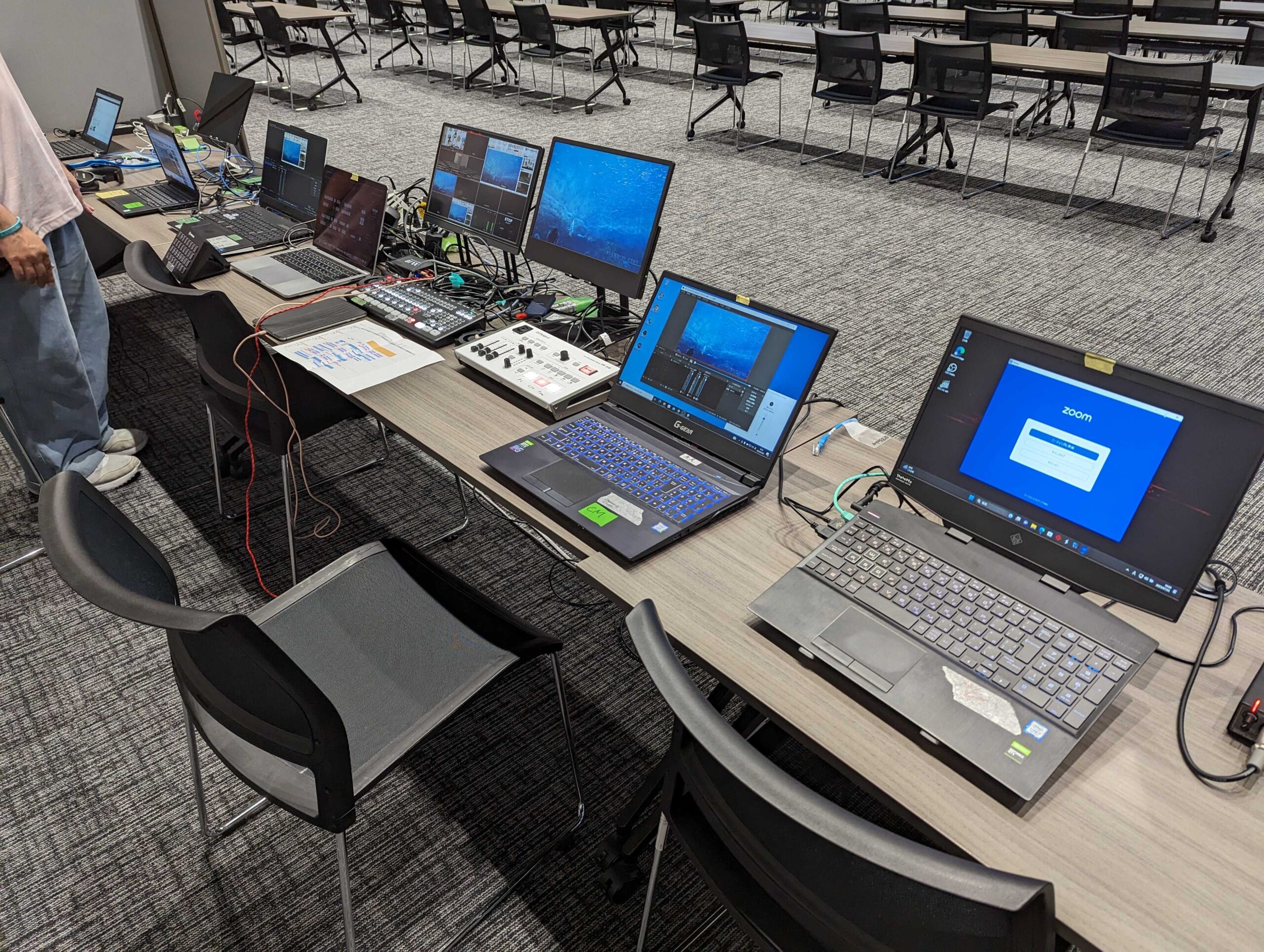

実際の配信とチャレンジ

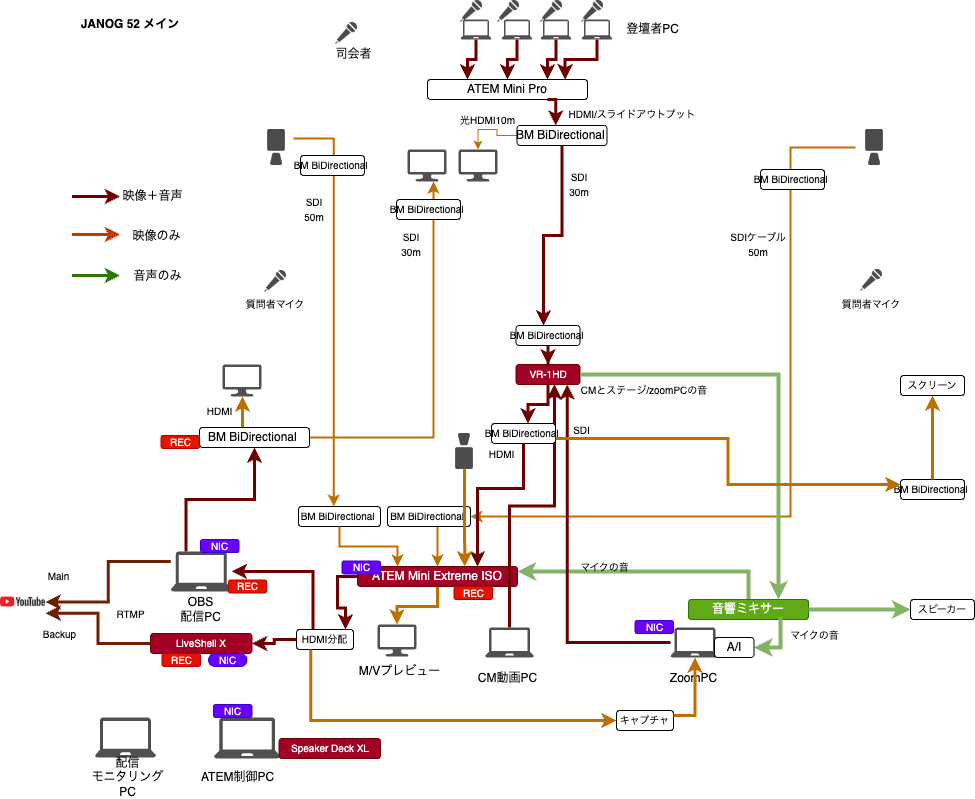

今回の配信構成はこちらになります。

基本的には

・登壇者は登壇席にあるHDMIケーブルをつなぐだけでよい

・休憩中にはCM動画を流す

・Zoomでのリモート登壇で現地の質問者との双方向対話をできるようにする

この3つが実現できることがマストになっていました。

(要件は各JANOGミーティング毎に若干変更があります)

これは過去のJANOGでもやっていたことなのですが、運用が複雑になり、

裏でSlackなどでプログラム委員とチャットでやり取りしてなんとか進めていました。

具体的にはスクリーンに投影されている映像=配信となっているため、投影テストをするたびに一度映像を止める必要がありました。

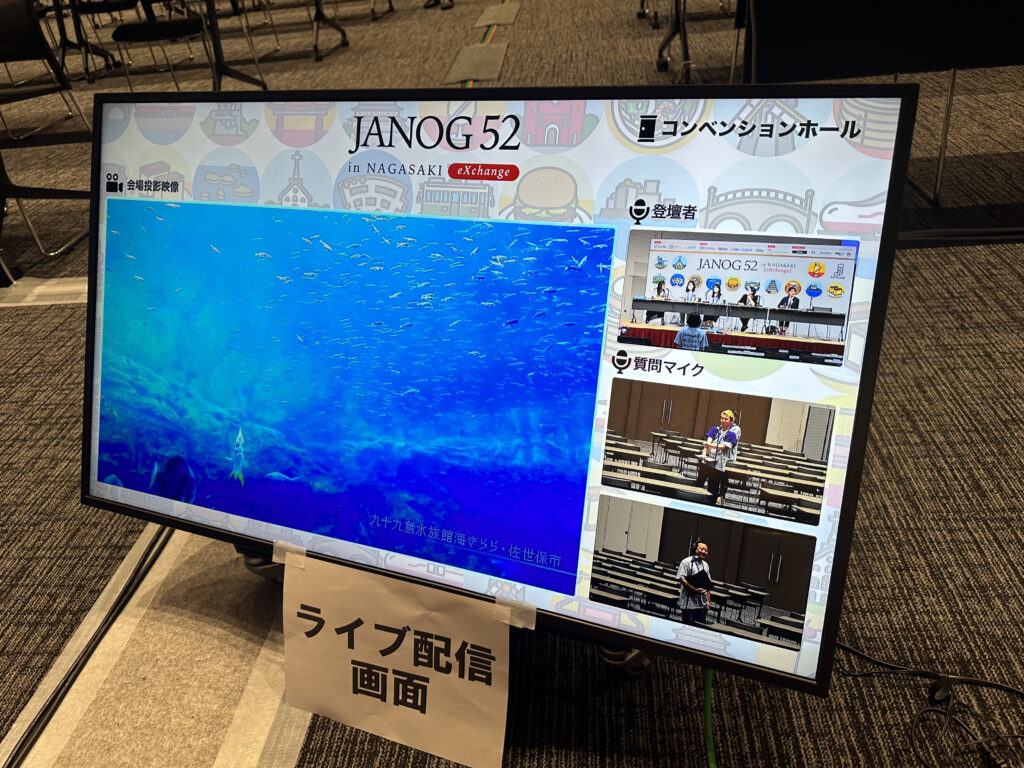

今回はCMを止める必要なく投影テストができるように壇上から見えるところにPCからの映像が見えるように確認できるモニタを用意しました。

また、現在実際に流れているONAIRの画も別途確認できるようにしていますので、登壇時の確認も容易になったかと思います。

また、今回は映像のレイアウトもできるだけ修正部分をすくなくしました。

これは切り替え時の運用負荷低減もありますが、なによりもオペミス誘発を少なくする意味があります。

できるだけ切り替え時はワンボタンで変更できるように構成しています。

画面作り

今回は少人数で対応することになりましたのでカメラを極力パンさせないような構成をつくりました。

登壇者カメラに質問者カメラをマイク毎に1台ずつ設置をして、登壇者やCMの映像を一番大きく表示するようなレイアウトにしています。

こちら、以前までのJANOGではOBSというソフトウェアを使ってレイアウトを作っていましたが、今回はハードウェア側(ATEM mini Extream ISO)で制御をすることにしました。

この制御方法にはメリットデメリットがあり、メリットとしては安定している、切り替えが楽という一方、緊急時などの差し替えやテロップ対応に時間がかかるといったデメリットがあります。

今回はさらにその上段にOBSを設置して、何かあったときはOBSから送出できるような仕組みをしており良いとこ取りになっています。

※上段に設置すると、どちらか片方が落ちると配信ができないというデメリットが新たに生まれますが、バックアップ配信として別のハードウェアエンコーダから送出しています。

課題と今後について

実行委員会と配信の切り離しを行うことによって、実行委員は配信を気にせず現地の会場運用に注力できる一方、以前の実行委員の仕事の「ながら」配信から、「配信のみ」に注力できることになりました。

今回はホストの配信チームに過去実行委員経験者が居たこともあり、先回りして準備できた部分も多かったのですが、完全な外注に配信をお願いする場合連携不足に陥る可能性もありますので、実行委員と配信チームとの認識の齟齬がないように事前ミーティングを重ねる必要がありそうです。

JANOGは平日3日間フルに配信を行うため体力を消費します、事前の人員確保も重要になってくると考えます。

最後に

現在この記事を書いているのはDay2の午前になりますが、安定した配信ができております。

これは実行委員のサポート及び、会場運営のきめ細かい音響調整、ネットワークチームにより安定したインターネットアクセスに感謝し、現地に残念ながら来場できなかった皆さまにも現地の熱気のおすそ分けができるように残りも頑張っていきます。

アーカイブ配信も順次進めていまして、ライブで観ることができなかったセッションなどは土日に復習できますので是非こちらもご覧ください!